巴根:从草原深处走出来的军旅作家

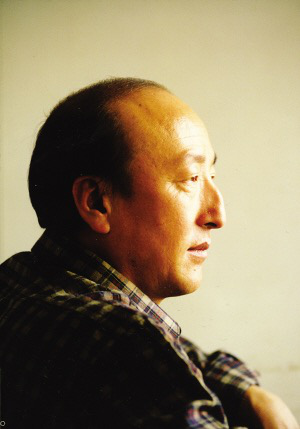

巴根近照

他写了有的作家想写而没写成的一位人物秃顶、宽额、鹰沟鼻,一对鹰般犀利的眼睛。巴根洞悉事物的能力堪称一绝,而其深遂的思想,也反映在他的史实巨著中。今年“八一”前夕,记者在北京采访了这位当代著名少数民族作家。

提起巴根,就不能不提及他1994年发表的长篇历史小说《僧格林沁亲王》,那部作品曾在中国文史学界掀起浪花。

僧格林沁,姓博尔济吉特氏,蒙古亲王。嘉庆十六年(1811年)生,同治四年四月二十四日(1865年5月18日)卒。他骁勇善战,曾镇压过太平天国、捻军起义,也曾抗击过英法联军的入侵,他为了清王朝不惜肝脑涂地,最终战死沙场。在历史教科书中,他长期被认定为镇压农民运动的刽子手。

出生在蒙古族农民家庭的巴根,对本民族的历史人物,有种特别的情感。那么,僧格林沁到底是个什么样的人?为弄清这个问题,他从《清史稿》以及地方志中查找;在许多历史研究著作中去寻觅,看了1年多的资料,最后他得出结论:僧格林沁是位爱国英雄。

“僧格林沁在晚清王爷中颇具传奇色彩,他出身贫寒,因过继而成为显贵的蒙古黄金家族的一员。僧格林沁身为亲王,一生与奢华的王府生活无缘。他是晚清王爷中的一个’异类’,把大部分精力与时间,都消耗在不间断的征战中。他死后追谥号‘忠’,这也是他毕生的写照。要历史客观地评价僧格林沁,因此要看他的一生。”

为还僧格林沁以本来的面目,巴根萌生了创作长篇小说《僧格林沁亲王》的念头。“那段时间,眼前晃动的是僧格林沁驰骋疆场的身姿,脑海中闪现的是僧格林沁与英法联军的斡旋……”巴根完全进入了创作的状态,仅半年时间,这部36万字的长篇小说就杀青了。

1994年9月19日,中国作家协会在北京召开了“长篇小说《僧格林沁亲王》研讨会”。当时的中国作协副主席陈荒煤评价说:“作者用历史唯物主义,客观地描写了一个真实的僧格林沁亲王。”《僧格林沁亲王》发表后,因畅销而一版再版。

一心用创作还原历史的巴根,笃信知识经济时代的法则,他要走向更广阔的市场,目前他已将《僧格林沁亲王》改编成剧本,准备拍摄成一部30集的电视连续剧。

作为一名优秀的少数民族多产作家,自1994年发表了长篇小说《僧格林沁亲王》后,巴根的创作激情就一发而不可收。至今,他已发表长篇小说6部,剧本5部,还创作了300多万字的诗歌、散文。2005年,他创作的剧本《狼袭草原》被拍成电影,并在纪念抗日战争胜利60周年之际在中央电视台播放。2006年,他担当了23集电视连续剧《我从草原来》的总导演、编剧、制片人。2007年,由他担当编剧的20集电视连续剧《牛玉儒》在央视热播。目前,由他编剧的《新农之歌》、《名利之诱》等电视剧也在紧张的运作中;他的长篇小说新作《华疯子正传》即将问世。

走上文学道路,深感父母恩德

“母亲是位非常有文化的’文盲’,虽没读过一天书,却记忆力过人。舅舅是当地著名的说书艺人,母亲对他说过的《三国演义》、《水浒传》、《隋唐演义》等评书都耳熟能详。我们小的时候,每逢闲暇时,母亲就给我们说书。对于一个拥有10个孩子的贫穷家庭来说,我们富有的是精神。”巴根对古典文学的浓厚兴趣,就是那时产生的。

影响巴根的另一个人,是他的父亲。“父亲叫扎布,上世纪50年代初率先成立了奈曼旗第一个农业互助组,作为全国劳动模范,他曾到北京参观学习,并受到党和国家领导人的接见。” 在巴根看来,要取得荣誉,就要像父亲那样勤奋努力、坚韧不跋。

巴根上小学5年级时,成为全旗唯一一名“内蒙古自治区优秀学生”,并获得了奖章。那次,校长在全校200多人面前表扬了他,并送给他一只钢笔。他用这支笔第一次搞创作是在1974年,这时的巴根已经在头一年中学毕业应征入伍,被分配到内蒙古通辽市哲里木军分区的旗县看守所。

“那是一首庆七一的诗,发表在部队的一个报刊上。”虽然是首小诗,却让巴根有了成功的喜悦,撩起了他创作的欲望。

之后,巴根被调到武警哲里木盟支队当干事,开始了他创作的高峰,其散文、诗歌、新闻报道屡见报端。1995年他出版了长篇历史小说《成吉思汗大传》,1996年12月被调到北京《中国武警》杂志任副总编。其间,他利用业余时间撰写了长篇现代小说《部长家族》,并于1997年出版。1997年,他还发表了长篇历史小说 《忽必烈大传》。2000年,他被调到武警政治部文艺创作室任副主任,2002年任主任期间,创作了反映现实题材的长篇小说《人蠹》,被赞誉为是“以犀利的笔锋,淋漓尽致地勾画出一个个社会蠹虫的丑恶嘴脸”的小说。《文艺报》称之为翘楚之作,并发表了整版的评论。

巴根1981年创作的散文《鲜奶》曾荣获金盾文学奖,并被收入内蒙古中学生语文教材。谈起这段创作经历,巴根说:“小时候,母亲每天蹲在牛胯边挤鲜奶,边挤边直接从奶桶里舀一小碗给我喝,当时觉得牛奶特别鲜美好喝。到城里当兵之后,一次回家,母亲依然按照原来的习惯舀奶给我喝,这时的我却已经不想喝了,这种没消过毒没过滤的东西怎么能喝呢?母亲用茫然的眼光看着我,感觉不理解我了。许多年以后我才知道后悔,当代科学让我们知道了很多东西,同时也使我们远离了最为纯洁珍贵的东西”……

巴根愧疚地在《鲜奶》一文中,反思了消失殆尽的童真淳朴,以及永远不变的母爱。母亲用牛奶哺育他成长,用古典文学的营养哺养他文学之树常青。